第44番札所:大寶寺の概要

| 名称 | 菅生山 大覚院 大寶寺 |

|---|---|

| 名称読み | すごうざん だいかくいん だいほうじ |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 開基 | 明神右京・隼人 |

| 創建 | 大宝元年(701) |

| 真言 | おん まか きゃろにきゃ そわか |

大寶寺は、四十三番明石寺からの道のりは約80㎞、峠越えの難所がつづき、歩けば20時間を超す遍路ころがしの霊場のいわれています。

四国霊場八十八ヶ所のちょうど半分に当たり、中札所といわれており、四国山地に囲まれた標高579mに位置し、境内は老樹が林立し、幽寂な空気が漂っています。

縁起は大和朝廷の時代まで遡り、百済から来朝した聖僧が、携えてきた十一面観音像をこの山中に安置していました。

飛鳥時代になって大宝元年のこと、安芸(広島)からきた明神右京、隼人という兄弟の狩人が、菅草のなかにあった十一面観音像を見つけ、草庵を結んでこの尊像を祀りました。

ときの文武天皇(在位697?707)はこの奏上を聞き、さっそく勅命を出して寺院を建立、元号にちなんで大寶寺と号し、創建されました。

弘法大師がこの地を訪れたのは、およそ120年後で弘仁13年(822)、密教を修法されて、四国霊場の中札所と定められ、これを機に天台宗だった宗派を真言宗に改めました。

仁平2年(1152)、全山を焼失しましたが、直後の保元年間(1156?59)に後白河天皇(在位1155?58)が病気平癒を祈願して成就され、ここに伽藍を再建し、勅使を遣わして妹宮を住職に任じて勅願寺としました。

このときに菅生山の勅額を賜り、七堂伽藍の僧堂を備え、盛時には山内に48坊を数えるほどでした。

その後天正の兵火で再び焼失、松山藩主の寄進で復興し、江戸中期には松平家の祈願所にもなったが、さらに明治7年には3度目の全焼、火災との苦闘を宿命にしました。

第44番札所:大寶寺のアクセス

| 住所 | 〒791-1205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生2-1173 |

|---|---|

| 電話 | 0892-21-0044 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 宿坊 | 有り |

| 公式サイト | - |

大寶寺へ参拝してきました

大寶寺の入り口です。それでは中にはいって行ってみましょう。

大寶寺の入り口

大寶寺の駐車場

大寶寺の駐車場です。

大寶寺の山門

大寶寺の山門です。

大寶寺の手水場

大寶寺の手水場です。

大寶寺の鐘

大寶寺の鐘です。

大寶寺の本堂

大寶寺の本堂です。

大寶寺の大師堂

大寶寺の大師堂です。

大寶寺の納経所

大寶寺の納経所です。

一番上の駐車場

大寶寺の一番上の駐車場です。

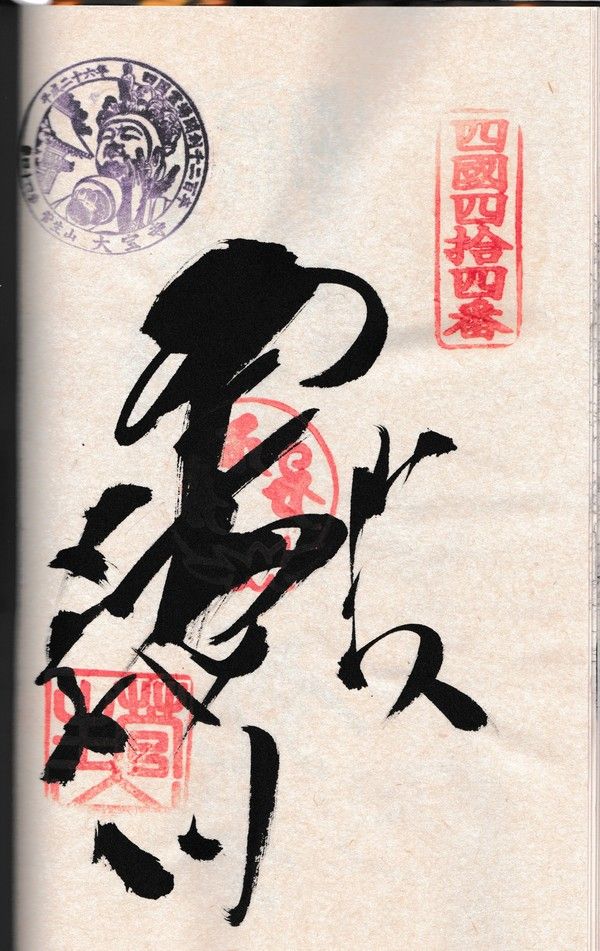

大寶寺の御朱印

大寶寺の御朱印です。

2014年11月10日に訪れた時の情報です